Il Rinascimento fu un periodo storico italiano a cui è doveroso rendere omaggio, caratterizzato da quella che fu, di fatto, una grande, infinita lotta per il potere, durata cent’anni, tra sette grandi famiglie di sei grandi città:

- i Visconti-Sforza a Milano

- i Condulmer a Venezia

- gli Estensi a Ferrara

- i Medici a Firenze

- i Colonna e i Borgia a Roma

- gli Aragonesi a Napoli

La storia della famiglia Visconti-Sforza è legata alla figura di Filippo Maria Visconti

che aveva ereditato dal fratello un ducato in declino e in realtà controllato effettivamente dal condottiere Facino Cane

che aveva ereditato dal fratello un ducato in declino e in realtà controllato effettivamente dal condottiere Facino Cane

(piccola curiosità: secondo una diceria, la parola “facinoroso” in Italiano sarebbe stata mutuata dal nome di Facino, dato il suo carattere violento e poco incline al dialogo). In seguito alla morte del condottiere, Filippo Maria che soffrì sin dai primi anni di vita di rachitismo che gli impedì, anche da adulto, di camminare o stare in piedi per lunghi periodi, ne sposò la vedova, Beatrice Cane, di vent’anni più grande di lui.

(piccola curiosità: secondo una diceria, la parola “facinoroso” in Italiano sarebbe stata mutuata dal nome di Facino, dato il suo carattere violento e poco incline al dialogo). In seguito alla morte del condottiere, Filippo Maria che soffrì sin dai primi anni di vita di rachitismo che gli impedì, anche da adulto, di camminare o stare in piedi per lunghi periodi, ne sposò la vedova, Beatrice Cane, di vent’anni più grande di lui.

Un matrimonio questo, guidato da puro calcolo e opportunismo; Beatrice infatti portava in dote quattrocentomila ducati e vantava diritti su Alessandria, Tortona, Casale, Novara, Vigevano, Biandrate, Varese e la Brianza intera. In questo modo, in un colpo solo, aveva recuperato il suo ducato, terre, uomini e risorse. L’unico problema era che Filippo Maria odiava Beatrice, dal più profondo del suo cuore. Per sei interminabili anni aveva accettato che lei lo trattasse come un servo, un inferiore, ed era stato ai suoi ordini sopportandone i capricci e le tante umiliazioni che gli aveva inflitto. Filippo Maria sapeva che Beatrice lo tradiva, ma non era mai riuscito a provare le sue infedeltà. Nell’ombra però aveva atteso il suo momento e in sei anni aveva conosciuto i suoi nemici, quelli dichiarati e quelli che, ben più pericolosi, tessevano trame sorridendogli e parlandogli con voce flautata. Aveva imparato a diffidare di tutti mentre affilava le sue armi. Nel frattempo aveva conosciuto anche la dama di compagnia di Beatrice, Agnese del Maino,

Un matrimonio questo, guidato da puro calcolo e opportunismo; Beatrice infatti portava in dote quattrocentomila ducati e vantava diritti su Alessandria, Tortona, Casale, Novara, Vigevano, Biandrate, Varese e la Brianza intera. In questo modo, in un colpo solo, aveva recuperato il suo ducato, terre, uomini e risorse. L’unico problema era che Filippo Maria odiava Beatrice, dal più profondo del suo cuore. Per sei interminabili anni aveva accettato che lei lo trattasse come un servo, un inferiore, ed era stato ai suoi ordini sopportandone i capricci e le tante umiliazioni che gli aveva inflitto. Filippo Maria sapeva che Beatrice lo tradiva, ma non era mai riuscito a provare le sue infedeltà. Nell’ombra però aveva atteso il suo momento e in sei anni aveva conosciuto i suoi nemici, quelli dichiarati e quelli che, ben più pericolosi, tessevano trame sorridendogli e parlandogli con voce flautata. Aveva imparato a diffidare di tutti mentre affilava le sue armi. Nel frattempo aveva conosciuto anche la dama di compagnia di Beatrice, Agnese del Maino,

divenendone l’amante, e insieme a lei mise in pratica un progetto tanto ingegnoso quanto scellerato; aveva accusato Beatrice di fornicare con un suo domestico di nome Michele Orombelli, subito fatto mettere ai ferri, e dopo un processo farsa l’aveva fatto fare a pezzi dalle sue guardie sotto gli occhi di Beatrice e l’aveva dato in pasto ai cani. Dopodiché aveva ordinato che Beatrice venisse condotta al castello di Binasco per essere giustiziata per decapitazione.

divenendone l’amante, e insieme a lei mise in pratica un progetto tanto ingegnoso quanto scellerato; aveva accusato Beatrice di fornicare con un suo domestico di nome Michele Orombelli, subito fatto mettere ai ferri, e dopo un processo farsa l’aveva fatto fare a pezzi dalle sue guardie sotto gli occhi di Beatrice e l’aveva dato in pasto ai cani. Dopodiché aveva ordinato che Beatrice venisse condotta al castello di Binasco per essere giustiziata per decapitazione.

A Beatrice non venne lasciato nemmeno l’onore della spada. Filippo Maria ordinò al boia di usare la lama di un’ascia, quella riservata ai maiali e alle cagne come lei. A questo punto Filippo Maria, sempre più lunatico e paranoico, aveva allontanato da Milano Francesco Bussone detto il Carmagnola,

condottiero e capitano di ventura al soldo dei Visconti, togliendogli il comando militare temendo che acquisisse troppo potere. Le frequenti vittorie sul campo infatti, avevano alimentato nel Carmagnola ambizioni di successione che incoraggiarono un atteggiamento spavaldo, intollerabile per il Duca di Milano. Quest’allontanamento umiliante dalla corte viscontea fece si che il Carmagnola passasse al servizio della Repubblica di Venezia, ormai in rotta di collisione con Milano, e nella famosa battaglia di Maclodio i veneziani riportarono una strepitosa vittoria nei confronti dei milanesi proprio grazie all’astuzia del Carmagnola.

condottiero e capitano di ventura al soldo dei Visconti, togliendogli il comando militare temendo che acquisisse troppo potere. Le frequenti vittorie sul campo infatti, avevano alimentato nel Carmagnola ambizioni di successione che incoraggiarono un atteggiamento spavaldo, intollerabile per il Duca di Milano. Quest’allontanamento umiliante dalla corte viscontea fece si che il Carmagnola passasse al servizio della Repubblica di Venezia, ormai in rotta di collisione con Milano, e nella famosa battaglia di Maclodio i veneziani riportarono una strepitosa vittoria nei confronti dei milanesi proprio grazie all’astuzia del Carmagnola.

Venezia a questo punto era al culmine del proprio prestigio e con il trionfo del Carmagnola era lecito attendersi un ampliamento della propria sfera d’influenza. Ma per consolidare il potere, la Serenissima aveva bisogno di un papa amico. E’ così che entra in scena Gabriele Condulmer.

Venezia a questo punto era al culmine del proprio prestigio e con il trionfo del Carmagnola era lecito attendersi un ampliamento della propria sfera d’influenza. Ma per consolidare il potere, la Serenissima aveva bisogno di un papa amico. E’ così che entra in scena Gabriele Condulmer.

Proveniente da una famiglia benestante era il candidato perfetto per l’ascesa al soglio di Pietro, bastava solo farsi eleggere non appena Martino V fosse passato a miglior vita. Nei salotti buoni romani intanto, i fratelli Antonio e Odoardo Colonna che avevano trascorso gli anni della propria vita ad accumulare denaro, cariche e titoli senza merito alcuno, temevano di poter perdere tutto da un momento all’altro.

Proveniente da una famiglia benestante era il candidato perfetto per l’ascesa al soglio di Pietro, bastava solo farsi eleggere non appena Martino V fosse passato a miglior vita. Nei salotti buoni romani intanto, i fratelli Antonio e Odoardo Colonna che avevano trascorso gli anni della propria vita ad accumulare denaro, cariche e titoli senza merito alcuno, temevano di poter perdere tutto da un momento all’altro.

Alla morte di Martino V

Alla morte di Martino V

potevano sperare di vedere eletto pontefice un altro loro parente o dovevano aspettare la loro rovina? Martino V, zio di Antonio e Odoardo Colonna, era stato artefice della loro fortuna ma aveva anche richiamato su di loro non solo il risentimento di tutte le nobili famiglie romane ma anche quelle degli altri ducati e repubbliche: Milano, Venezia, Firenze fecero a gara per seppellire il nome dei Colonna sotto le macerie, subito dopo aver demolito, un pezzo alla volta, l’architettura di feudi e terre che rappresentarono fino ad allora la più grande garanzia del potere dei Colonna. Fu proprio per questo motivo che dopo la morte di papa Martino V, avvenuta nel febbraio del 1431, Odoardo ed Antonio si resero protagonisti della sottrazione del tesoro papale conservato dallo zio nel palazzo, loro abitazione, e lanciarono un assalto in piena regola al Palazzo Vaticano utilizzando mercenari al loro soldo. Solo se il nuovo pontefice avesse garantito di non toccare alcuno dei loro possedimenti, lasciando così i fratelli Colonna nel pieno della titolarità, avrebbero restituito il maltolto e cessato le ostilità. Ed il nuovo papa pur di porre fine a quella scellerata questione, decise di accettare le condizioni dei Colonna. Intanto Filippo Maria Visconti pur di riprendere fiato nel conflitto contro la Serenissima che lo vedeva sfavorito, grazie alle gesta del Carmagnola, decise di riportare a se il soldato di ventura convincendolo a fare il doppio gioco in modo da dare la sensazione di combattere per il leone marciano ma, allo stesso tempo, non farlo o per lo meno non in modo realmente efficace. Per convincerlo, al Carmagnola vennero offerti cinquecento ducati e la formale proprietà delle terre di Paullo. Conoscendo le debolezze del Carmagnola, Filippo Maria Visconti era sicuro di riuscire nell’impresa…e così fu. Grazie alla sua spregiudicata furbizia, prima lo aveva allontanato da Milano per timore che acquisisse troppo potere e ora lo teneva legato come un cane alla catena, lanciandogli ossi succulenti. Col tempo però, il Carmagnola cominciò ad essere stanco e disgustato da se stesso. Stanco di dover fingere e di essere obbligato a far sembrare quel che faceva meno vile di quanto non fosse in realtà. Specie quando ormai era palese che razza di codardo fosse diventato. Quando tanti anni prima aveva cominciato c’era un codice d’onore, una fame di gloria. Ma poi, mese dopo mese, anno dopo anno, le sue convinzioni si erano come arrugginite, marcendo dentro di lui. Non era avvenuto subito, da un giorno all’altro; era stato piuttosto un processo lento e ineluttabile. Un pò alla volta, gradualmente, il Carmagnola aveva accettato di essere un pò meno onesto, un pò meno sincero, un pò meno coraggioso e tutti quegli episodi di progressiva viltà erano andati sommandosi, togliendogli tutto: prima l’integrità, poi l’onore, infine anche la dignità. Alla fine era diventato proprio l’uomo che il duca di Milano temeva: uno squallido doppiogiochista talmente impegnato ad accumulare ricchezza e potere che, per quanto pagato, non si accontentava mai. Sapeva che ben presto Venezia avrebbe scoperto il suo doppio gioco e che il suo tempo era arrivato. Aveva la piena consapevolezza di non poterlo evitare. Qualche mese dopo, infatti, fu condannato alla pena capitale; fiaccato da giorni di galera, fu condotto fra le colonne di San Marco e San Teodoro, dov’era posta la forca, con le mani legate dietro la schiena e la mordacchia che gli impediva di parlare e dove il boia, senza troppi complimenti, afferrò la mannaia, la sollevò sopra la testa e la calò poi con tutta la forza che aveva decapitando il Carmagnola.

potevano sperare di vedere eletto pontefice un altro loro parente o dovevano aspettare la loro rovina? Martino V, zio di Antonio e Odoardo Colonna, era stato artefice della loro fortuna ma aveva anche richiamato su di loro non solo il risentimento di tutte le nobili famiglie romane ma anche quelle degli altri ducati e repubbliche: Milano, Venezia, Firenze fecero a gara per seppellire il nome dei Colonna sotto le macerie, subito dopo aver demolito, un pezzo alla volta, l’architettura di feudi e terre che rappresentarono fino ad allora la più grande garanzia del potere dei Colonna. Fu proprio per questo motivo che dopo la morte di papa Martino V, avvenuta nel febbraio del 1431, Odoardo ed Antonio si resero protagonisti della sottrazione del tesoro papale conservato dallo zio nel palazzo, loro abitazione, e lanciarono un assalto in piena regola al Palazzo Vaticano utilizzando mercenari al loro soldo. Solo se il nuovo pontefice avesse garantito di non toccare alcuno dei loro possedimenti, lasciando così i fratelli Colonna nel pieno della titolarità, avrebbero restituito il maltolto e cessato le ostilità. Ed il nuovo papa pur di porre fine a quella scellerata questione, decise di accettare le condizioni dei Colonna. Intanto Filippo Maria Visconti pur di riprendere fiato nel conflitto contro la Serenissima che lo vedeva sfavorito, grazie alle gesta del Carmagnola, decise di riportare a se il soldato di ventura convincendolo a fare il doppio gioco in modo da dare la sensazione di combattere per il leone marciano ma, allo stesso tempo, non farlo o per lo meno non in modo realmente efficace. Per convincerlo, al Carmagnola vennero offerti cinquecento ducati e la formale proprietà delle terre di Paullo. Conoscendo le debolezze del Carmagnola, Filippo Maria Visconti era sicuro di riuscire nell’impresa…e così fu. Grazie alla sua spregiudicata furbizia, prima lo aveva allontanato da Milano per timore che acquisisse troppo potere e ora lo teneva legato come un cane alla catena, lanciandogli ossi succulenti. Col tempo però, il Carmagnola cominciò ad essere stanco e disgustato da se stesso. Stanco di dover fingere e di essere obbligato a far sembrare quel che faceva meno vile di quanto non fosse in realtà. Specie quando ormai era palese che razza di codardo fosse diventato. Quando tanti anni prima aveva cominciato c’era un codice d’onore, una fame di gloria. Ma poi, mese dopo mese, anno dopo anno, le sue convinzioni si erano come arrugginite, marcendo dentro di lui. Non era avvenuto subito, da un giorno all’altro; era stato piuttosto un processo lento e ineluttabile. Un pò alla volta, gradualmente, il Carmagnola aveva accettato di essere un pò meno onesto, un pò meno sincero, un pò meno coraggioso e tutti quegli episodi di progressiva viltà erano andati sommandosi, togliendogli tutto: prima l’integrità, poi l’onore, infine anche la dignità. Alla fine era diventato proprio l’uomo che il duca di Milano temeva: uno squallido doppiogiochista talmente impegnato ad accumulare ricchezza e potere che, per quanto pagato, non si accontentava mai. Sapeva che ben presto Venezia avrebbe scoperto il suo doppio gioco e che il suo tempo era arrivato. Aveva la piena consapevolezza di non poterlo evitare. Qualche mese dopo, infatti, fu condannato alla pena capitale; fiaccato da giorni di galera, fu condotto fra le colonne di San Marco e San Teodoro, dov’era posta la forca, con le mani legate dietro la schiena e la mordacchia che gli impediva di parlare e dove il boia, senza troppi complimenti, afferrò la mannaia, la sollevò sopra la testa e la calò poi con tutta la forza che aveva decapitando il Carmagnola.

Filippo Maria Visconti invece, non doveva preoccuparsi solo della diatriba con Venezia, ma aveva anche questioni interne non da poco conto. Aveva avuto una figlia, Bianca Maria, dalla sua favorita, Agnese del Maino, ma per esigenze politiche fu costretto a sposare Maria di Savoia; matrimonio questo che non venne mai consumato perché Filippo Maria non abbandonò mai Agnese costringendo la novella sposa ad una assurda vita di solitudine. Amedeo VIII di Savoia a questo punto, in soccorso della figlia, cominciò a fare richieste sempre più pressanti, domandando anche a Filippo Maria perché si rifiutasse di concepire un erede. Ovviamente vi era una doppia ragione: da un lato non aveva alcuna intenzione di portarsi in casa i Savoia; dall’altra si auspicava che a succedergli potesse essere Bianca Maria, la figlia della donna che amava. Il problema a questo punto era dunque capire come fare in modo che Bianca Maria potesse essere l sua legittima erede, giacché era evidente che, in assenza d’altri figli, chi l’avesse poi sposata sarebbe diventato il successore al ducato. La soluzione a questo delicato problema, era trovare uno sposo per Bianca Maria, ma doveva essere un uomo che aveva dimostrato fedeltà al ducato e dalle capacità non comuni, ma che non fosse formalmente un suo discendente. E la scelta ricadde su un condottiero che era stato capace di garantirsi grande popolarità, resistendo in quei tempi sciagurati allo strapotere del Carmagnola: Francesco Sforza.

Filippo Maria Visconti invece, non doveva preoccuparsi solo della diatriba con Venezia, ma aveva anche questioni interne non da poco conto. Aveva avuto una figlia, Bianca Maria, dalla sua favorita, Agnese del Maino, ma per esigenze politiche fu costretto a sposare Maria di Savoia; matrimonio questo che non venne mai consumato perché Filippo Maria non abbandonò mai Agnese costringendo la novella sposa ad una assurda vita di solitudine. Amedeo VIII di Savoia a questo punto, in soccorso della figlia, cominciò a fare richieste sempre più pressanti, domandando anche a Filippo Maria perché si rifiutasse di concepire un erede. Ovviamente vi era una doppia ragione: da un lato non aveva alcuna intenzione di portarsi in casa i Savoia; dall’altra si auspicava che a succedergli potesse essere Bianca Maria, la figlia della donna che amava. Il problema a questo punto era dunque capire come fare in modo che Bianca Maria potesse essere l sua legittima erede, giacché era evidente che, in assenza d’altri figli, chi l’avesse poi sposata sarebbe diventato il successore al ducato. La soluzione a questo delicato problema, era trovare uno sposo per Bianca Maria, ma doveva essere un uomo che aveva dimostrato fedeltà al ducato e dalle capacità non comuni, ma che non fosse formalmente un suo discendente. E la scelta ricadde su un condottiero che era stato capace di garantirsi grande popolarità, resistendo in quei tempi sciagurati allo strapotere del Carmagnola: Francesco Sforza.

Francesco proveniva da una genia di guerrieri, ma aveva trent’anni, mentre Bianca Maria ne aveva solo sette. Quello che però ad altri sarebbe sembrato una bestialità (dare in sposa la piccola Bianca Maria ad un uomo d’arme che poteva essere suo padre), agli occhi di Filippo Maria era un’opportunità. In attesa che Bianca Maria divenisse donna, poteva prometterla in sposa a Sforza, uomo molto amato dai propri uomini e temuto dai suoi avversari, e così la giovane sarebbe divenuta duchessa di Milano. Filippo Maria avrebbe fatto celebrare il matrimonio per procura, come promessa, in modo da officiarlo poi nuovamente e in via formale quando la piccola Bianca Maria avesse raggiunto la maggiore età. A quel punto le parti sarebbero arrivate a contrarre un impegno certo, ma per il momento Bianca Maria non sarebbe neppure comparsa, perché troppo giovane, e neppure Francesco Sforza perché si sarebbe preoccupato personalmente di spedirlo immediatamente in guerra. Il piano era decisamente ingegnoso; in un colpo solo avrebbe fatto felice la sua favorita e si sarebbe liberato dei Savoia. A Roma invece Gabriele Condulmer, salito al soglio pontificio con il nome di Eugenio IV, sentiva la terra tremargli sotto i piedi. La città era ancora in mano alle famiglie Colonna e per quanto egli avesse creduto, in principio, di poter arginare quella marea urlante e folle, si stava ormai rendendo conto che purtroppo non era così. Peggio ancora: non lo sarebbe mai stato perché il suo essere veneziano veniva percepito dall’intera popolazione come un’insopportabile imposizione. Era uno straniero e come tale era odiato. L’alleanza con Firenze, la forza dirompente di Venezia, la nutrita clientela che aveva cresciuto giorno dopo giorno nel Palazzo Apostolico, non sembravano bastare a garantirgli tutela, perché non c’era alcuna protezione contro la barbarie e la crudeltà più profonda. E Roma era ancora sprofondata in una costante guerra fra bande di criminali. Era scoppiata l’anarchia e la speranza di governare i tumulti e le rivolte che si susseguivano giorno dopo giorno si era rivelata una disperata illusione. Eugenio IV si era prodigato per riportare Roma al centro della vita spirituale della cristianità, ma i Colonna erano barbari assetati di sangue e volevano la sua testa; chiedevano a gran voce le dimissioni del pontefice, trattandolo come un impiegato avventizio, appartenente all’ultimo degli uffici. Il papa era stato costretto così ad abbandonare il Palazzo Apostolico, nascondendosi nei tuguri fatiscenti di Trastevere nella speranza di trovare un modo per abbandonare Roma senza sapere però come fare. La via d’uscita arrivò grazie a Cosimo dé Medici

Francesco proveniva da una genia di guerrieri, ma aveva trent’anni, mentre Bianca Maria ne aveva solo sette. Quello che però ad altri sarebbe sembrato una bestialità (dare in sposa la piccola Bianca Maria ad un uomo d’arme che poteva essere suo padre), agli occhi di Filippo Maria era un’opportunità. In attesa che Bianca Maria divenisse donna, poteva prometterla in sposa a Sforza, uomo molto amato dai propri uomini e temuto dai suoi avversari, e così la giovane sarebbe divenuta duchessa di Milano. Filippo Maria avrebbe fatto celebrare il matrimonio per procura, come promessa, in modo da officiarlo poi nuovamente e in via formale quando la piccola Bianca Maria avesse raggiunto la maggiore età. A quel punto le parti sarebbero arrivate a contrarre un impegno certo, ma per il momento Bianca Maria non sarebbe neppure comparsa, perché troppo giovane, e neppure Francesco Sforza perché si sarebbe preoccupato personalmente di spedirlo immediatamente in guerra. Il piano era decisamente ingegnoso; in un colpo solo avrebbe fatto felice la sua favorita e si sarebbe liberato dei Savoia. A Roma invece Gabriele Condulmer, salito al soglio pontificio con il nome di Eugenio IV, sentiva la terra tremargli sotto i piedi. La città era ancora in mano alle famiglie Colonna e per quanto egli avesse creduto, in principio, di poter arginare quella marea urlante e folle, si stava ormai rendendo conto che purtroppo non era così. Peggio ancora: non lo sarebbe mai stato perché il suo essere veneziano veniva percepito dall’intera popolazione come un’insopportabile imposizione. Era uno straniero e come tale era odiato. L’alleanza con Firenze, la forza dirompente di Venezia, la nutrita clientela che aveva cresciuto giorno dopo giorno nel Palazzo Apostolico, non sembravano bastare a garantirgli tutela, perché non c’era alcuna protezione contro la barbarie e la crudeltà più profonda. E Roma era ancora sprofondata in una costante guerra fra bande di criminali. Era scoppiata l’anarchia e la speranza di governare i tumulti e le rivolte che si susseguivano giorno dopo giorno si era rivelata una disperata illusione. Eugenio IV si era prodigato per riportare Roma al centro della vita spirituale della cristianità, ma i Colonna erano barbari assetati di sangue e volevano la sua testa; chiedevano a gran voce le dimissioni del pontefice, trattandolo come un impiegato avventizio, appartenente all’ultimo degli uffici. Il papa era stato costretto così ad abbandonare il Palazzo Apostolico, nascondendosi nei tuguri fatiscenti di Trastevere nella speranza di trovare un modo per abbandonare Roma senza sapere però come fare. La via d’uscita arrivò grazie a Cosimo dé Medici

che comprendeva meglio di chiunque altro come ci si sentisse ad essere un estraneo nella città per la quale si era fatto tanto, visto che era stato bandito da Firenze, sua città natale. La situazione però a Firenze stava cambiando in suo favore e ora stava preparando il suo ritorno. Secondo Cosimo il punto era proprio quello; la soluzione migliore non era affrontare di petto la situazione ma abbandonare il campo, attendendo e tornando trionfanti al momento opportuno. Per questo aveva escogitato un piano per aiutare il pontefice a fuggire, offrendogli un porto sicuro in attesa di rientrare da vincitore nella città eterna. Il piano era il seguente: in accordo con Francesco Sforza, cui Cosimo era legato da sincera e proficua amicizia, il capitano di ventura al servizio di Filippo Maria Visconti avrebbe concentrato le proprie forze su Orvieto, disinteressandosi per qualche tempo di quello che accadeva a Roma. In questo modo i Colonna, senza perdere ufficialmente l’appoggio dei milanesi, non avrebbero avuto nessuno ad impedire un’eventuale fuga del pontefice. Parallelamente però, alcuni dei migliori uomini dello Sforza si sarebbero attivati per aiutare il pontefice ad imbarcarsi sul Tevere.

che comprendeva meglio di chiunque altro come ci si sentisse ad essere un estraneo nella città per la quale si era fatto tanto, visto che era stato bandito da Firenze, sua città natale. La situazione però a Firenze stava cambiando in suo favore e ora stava preparando il suo ritorno. Secondo Cosimo il punto era proprio quello; la soluzione migliore non era affrontare di petto la situazione ma abbandonare il campo, attendendo e tornando trionfanti al momento opportuno. Per questo aveva escogitato un piano per aiutare il pontefice a fuggire, offrendogli un porto sicuro in attesa di rientrare da vincitore nella città eterna. Il piano era il seguente: in accordo con Francesco Sforza, cui Cosimo era legato da sincera e proficua amicizia, il capitano di ventura al servizio di Filippo Maria Visconti avrebbe concentrato le proprie forze su Orvieto, disinteressandosi per qualche tempo di quello che accadeva a Roma. In questo modo i Colonna, senza perdere ufficialmente l’appoggio dei milanesi, non avrebbero avuto nessuno ad impedire un’eventuale fuga del pontefice. Parallelamente però, alcuni dei migliori uomini dello Sforza si sarebbero attivati per aiutare il pontefice ad imbarcarsi sul Tevere.

Da lì avrebbero raggiunto Ostia e quindi il mare. A quel punto il papa sarebbe stato in salvo, ospite della città di Firenze presso Santa Maria Novella, in attesa del rientro in città di Cosimo dé Medici che ormai era prossimo.

Da lì avrebbero raggiunto Ostia e quindi il mare. A quel punto il papa sarebbe stato in salvo, ospite della città di Firenze presso Santa Maria Novella, in attesa del rientro in città di Cosimo dé Medici che ormai era prossimo.

Alla luce di questi accadimenti, Filippo Maria Visconti fremeva di rabbia perché stava perdendo ogni controllo su Francesco Sforza, proprio come in precedenza era accaduto con il Carmagnola. E dire che gli aveva promesso sua figlia!

Trascorsi sette anni da quando Eugenio IV era fuggito da Roma protetto da un uomo di Francesco Sforza, il papa ricevette una missiva recante il sigillo d’Aragona. Alfonso d’Aragona,

ormai da troppo tempo, forse sottovalutando Renato d’Angiò,

ormai da troppo tempo, forse sottovalutando Renato d’Angiò,

si era lanciato in una guerra per conquistare la città di Napoli, che al momento sembrava inespugnabile. L’incomparabile bellezza di quella città, le scogliere a picco sul mare, le acque cristalline, il profumo degli oleandri in fiore, rendevano quel golfo un posto di sovrumana bellezza e Alfonso d’Aragona non riusciva ad immaginare una capitale diversa per il suo regno. Questo “capriccio” del sovrano, era dovuto dal fatto che egli vantasse diritti su quel regno per essere stato designato successore della regina Giovanna II

si era lanciato in una guerra per conquistare la città di Napoli, che al momento sembrava inespugnabile. L’incomparabile bellezza di quella città, le scogliere a picco sul mare, le acque cristalline, il profumo degli oleandri in fiore, rendevano quel golfo un posto di sovrumana bellezza e Alfonso d’Aragona non riusciva ad immaginare una capitale diversa per il suo regno. Questo “capriccio” del sovrano, era dovuto dal fatto che egli vantasse diritti su quel regno per essere stato designato successore della regina Giovanna II

che l’aveva chiamato in suo aiuto contro Luigi III d’Angiò.

che l’aveva chiamato in suo aiuto contro Luigi III d’Angiò.

In un secondo momento però, quella stessa regina invadente e avida, gli negò quel diritto, designando come proprio erede Renato d’Angiò. Alfonso d’Aragona si era comportato in modo del tutto ambiguo con il pontefice screditandolo di fronte al Concilio di Basilea, e nonostante tutto ora chiedeva a Gabriele Condulmer di legittimare la sua titolarità alla corona di Napoli, non appena la città fosse stata presa. Cosimo de Medici, ormai divenuto alleato e buon amico del papa, consigliò di trasformare quel problema in una opportunità. Dal momento che Alfonso d’Aragona non aveva ancora scelto realmente da che parte stare, era logico pensare di portarlo dalla loro concedendogli quell’investitura. Invece di combatterlo, era meglio limitarsi ad assecondarlo chiedendo in cambio il suo appoggio, in attesa che quest’ultimo conquistasse Napoli. Concedere all’aragonese un’apertura, subordinata alla condizione della conquista, non era benevolenza, ma elasticità. Tendendogli la mano era probabile che si decidesse a stringerla, e in tal modo Gabriele Condulmer avrebbe potuto finalmente tornare a Roma, appoggiato da tutti i sovrani e i signori che contavano sullo scacchiere. Riconoscendo la legittimità delle pretese di Alfonso V d’Aragona al trono di Napoli, il Concilio di Basilea avrebbe perso il suo ultimo sostenitore, dal momento che Filippo Maria Visconti, l’altro fautore rimasto, aveva recentemente perso interesse a schierarsi con il sacro collegio. Non solo. La riunificazione delle chiese greca e romana avvenuta a Firenze qualche anno addietro, propiziata da Cosimo de Medici, aveva rafforzato la posizione del papa, a completo svantaggio dei conciliaristi. Infine, la crociata indetta dal papa contro gli ottomani, aveva fatto il resto. Insomma, i cristiani stavano ottenendo una vittoria dopo l’altra e il pontefice da Firenze, con l’appoggio mediceo, stava finalmente conducendo quell’efficace politica che a Roma non era riuscito ad esprimere.

In un secondo momento però, quella stessa regina invadente e avida, gli negò quel diritto, designando come proprio erede Renato d’Angiò. Alfonso d’Aragona si era comportato in modo del tutto ambiguo con il pontefice screditandolo di fronte al Concilio di Basilea, e nonostante tutto ora chiedeva a Gabriele Condulmer di legittimare la sua titolarità alla corona di Napoli, non appena la città fosse stata presa. Cosimo de Medici, ormai divenuto alleato e buon amico del papa, consigliò di trasformare quel problema in una opportunità. Dal momento che Alfonso d’Aragona non aveva ancora scelto realmente da che parte stare, era logico pensare di portarlo dalla loro concedendogli quell’investitura. Invece di combatterlo, era meglio limitarsi ad assecondarlo chiedendo in cambio il suo appoggio, in attesa che quest’ultimo conquistasse Napoli. Concedere all’aragonese un’apertura, subordinata alla condizione della conquista, non era benevolenza, ma elasticità. Tendendogli la mano era probabile che si decidesse a stringerla, e in tal modo Gabriele Condulmer avrebbe potuto finalmente tornare a Roma, appoggiato da tutti i sovrani e i signori che contavano sullo scacchiere. Riconoscendo la legittimità delle pretese di Alfonso V d’Aragona al trono di Napoli, il Concilio di Basilea avrebbe perso il suo ultimo sostenitore, dal momento che Filippo Maria Visconti, l’altro fautore rimasto, aveva recentemente perso interesse a schierarsi con il sacro collegio. Non solo. La riunificazione delle chiese greca e romana avvenuta a Firenze qualche anno addietro, propiziata da Cosimo de Medici, aveva rafforzato la posizione del papa, a completo svantaggio dei conciliaristi. Infine, la crociata indetta dal papa contro gli ottomani, aveva fatto il resto. Insomma, i cristiani stavano ottenendo una vittoria dopo l’altra e il pontefice da Firenze, con l’appoggio mediceo, stava finalmente conducendo quell’efficace politica che a Roma non era riuscito ad esprimere.

Intanto, finalmente, il giorno era arrivato. Francesco Sforza si apprestava a sposare Bianca Maria Visconti.

Cremona era in festa, ma perfino quel mattino, mentre cavalcava verso l’abbazia di San Sigismondo, Francesco Sforza aveva scelto di portare le armi con sé. Temeva infatti che il duca di Milano avesse pagato dei sicari prezzolati per assassinarlo. In quegli ultimi anni infatti, la complessa personalità di Filippo Maria Visconti si era perlopiù guastata, facendone l’uomo più folle e pericoloso che avesse mai conosciuto. Se da un lato, infatti, il duca non si era opposto alla celebrazione di quel matrimonio, già avvenuto per procura sette anni prima, dall’altro non poteva certo dirsi affezionato allo Sforza. Anzi, provava per lui una strana invidia, probabilmente dettata dal suo successo come capitano di ventura. Francesco sapeva bene che Filippo Maria proiettava le sue ossessioni sugli altri e quel suo essere storpio e grasso, ormai incapace di camminare a causa dell’età, amplificava in lui una rabbia ed un rancore che lo consumavano con la stessa intensità con cui un fuoco avrebbe divorato una candela. Malgrado dunque lo avesse accettato come figlio adottivo, promettendogli in sposa la figlia amatissima, Filippo Maria aveva fatto di tutto per toglierlo di mezzo. Anzitutto aveva affamato i suoi soldati, rifiutandosi di pagarli. In quegli ultimi anni poi, il capitano si era dovuto guardare da continue congiure e imboscate, al punto che, per il suo matrimonio, aveva scelto un’abbazia nel mezzo della campagna e non il duomo nel centro di Cremona. Le strette vie della città infatti, avrebbero facilitato l’eventuale fuga degli aggressori mentre così sarebbe stato impossibile per loro farla franca. Era orribile dover sporcare con simili pensieri il giorno delle nozze con Bianca, ma, dopo aver contribuito a salvare Gabriele Condulmer dalla rabbia rapace dei Colonna, si era visto dare del “fellone” dal duca e assalire dalle bande del Piccinino nei suoi possedimenti.

Cremona era in festa, ma perfino quel mattino, mentre cavalcava verso l’abbazia di San Sigismondo, Francesco Sforza aveva scelto di portare le armi con sé. Temeva infatti che il duca di Milano avesse pagato dei sicari prezzolati per assassinarlo. In quegli ultimi anni infatti, la complessa personalità di Filippo Maria Visconti si era perlopiù guastata, facendone l’uomo più folle e pericoloso che avesse mai conosciuto. Se da un lato, infatti, il duca non si era opposto alla celebrazione di quel matrimonio, già avvenuto per procura sette anni prima, dall’altro non poteva certo dirsi affezionato allo Sforza. Anzi, provava per lui una strana invidia, probabilmente dettata dal suo successo come capitano di ventura. Francesco sapeva bene che Filippo Maria proiettava le sue ossessioni sugli altri e quel suo essere storpio e grasso, ormai incapace di camminare a causa dell’età, amplificava in lui una rabbia ed un rancore che lo consumavano con la stessa intensità con cui un fuoco avrebbe divorato una candela. Malgrado dunque lo avesse accettato come figlio adottivo, promettendogli in sposa la figlia amatissima, Filippo Maria aveva fatto di tutto per toglierlo di mezzo. Anzitutto aveva affamato i suoi soldati, rifiutandosi di pagarli. In quegli ultimi anni poi, il capitano si era dovuto guardare da continue congiure e imboscate, al punto che, per il suo matrimonio, aveva scelto un’abbazia nel mezzo della campagna e non il duomo nel centro di Cremona. Le strette vie della città infatti, avrebbero facilitato l’eventuale fuga degli aggressori mentre così sarebbe stato impossibile per loro farla franca. Era orribile dover sporcare con simili pensieri il giorno delle nozze con Bianca, ma, dopo aver contribuito a salvare Gabriele Condulmer dalla rabbia rapace dei Colonna, si era visto dare del “fellone” dal duca e assalire dalle bande del Piccinino nei suoi possedimenti.

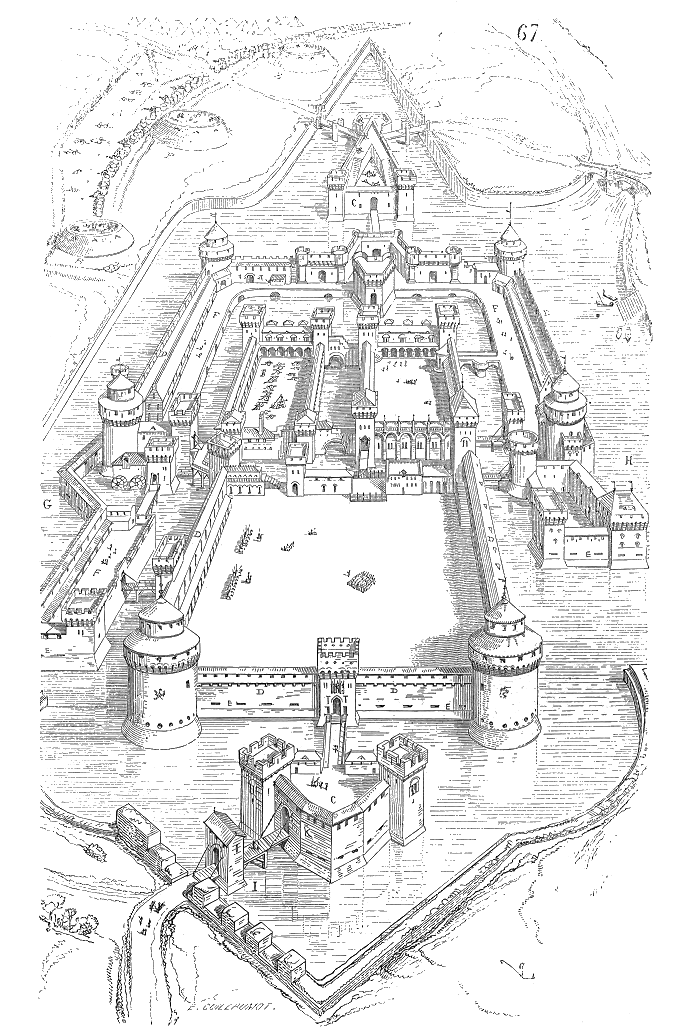

Francesco insomma non nutriva alcuna fiducia nel suocero. Persino Bianca, dal canto suo, criticava aspramente suo padre per quel suo essere lunatico, ombroso e violento. Per questo, Francesco non aveva abbassato la guardia nemmeno quel giorno. Perché sarebbe stato perfettamente normale che, pur benedicendo quelle nozze, Filippo Maria cercasse di fargli la pelle. E infatti, a ulteriore riprova della sua doppiezza, il duca non aveva abbandonato il castello di Porta Giovia;

Francesco insomma non nutriva alcuna fiducia nel suocero. Persino Bianca, dal canto suo, criticava aspramente suo padre per quel suo essere lunatico, ombroso e violento. Per questo, Francesco non aveva abbassato la guardia nemmeno quel giorno. Perché sarebbe stato perfettamente normale che, pur benedicendo quelle nozze, Filippo Maria cercasse di fargli la pelle. E infatti, a ulteriore riprova della sua doppiezza, il duca non aveva abbandonato il castello di Porta Giovia;

anzi, se ne stava li rinchiuso a escogitare di certo nuovi tradimenti e cospirazioni, disertando le nozze della figlia. Anche “l’idillio” di quel matrimonio non era destinato a durare a lungo per la giovane Bianca Maria. Poco tempo dopo infatti, tutti avevano voltato le spalle ai neo sposi. A cominciare da Filippo Maria che aveva stretto un’alleanza con Venezia, Firenze e il papa. Pur di andare contro il genero, Filippo Maria aveva accettato di far lega con l’odiata nemica di sempre, la Serenissima. Il papa da parte sua non era stato da meno. Non solo aveva scomunicato Francesco ma gli aveva tolto la condotta, preferendogli all’improvviso Niccolò Piccinino, al quale aveva spesato quattromila cavalieri e mille fanti per un anno di ferma, riconoscendogli uno stipendio di centomila fiorini come sovrapprezzo. Ma quello che più angustiava Bianca Maria era la sua incapacità di concepire un erede. Eppure le occasioni non erano mancate. Francesco era un uomo dai grandi appetiti, e le gioie del letto con lui non erano certo mancate. Tuttavia, Bianca nutriva il sospetto che egli frequentasse anche altre alcove. Non ne aveva la certezza, naturalmente, ma sarebbe stato fin troppo logico visto che prima delle nozze aveva già avuto cinque figli da Giovanna d’Acquapendente. Uno di loro, Tristano, era perfino più vecchio di lei. Intanto gli anni passavano e Filippo Maria si sentiva ormai un relitto; non poteva ignorare la realtà. Era addirittura arrivato ad ordinare che qualsiasi specchio o superficie riflettente venissero rimosse dalle stanze del castello, poiché non tollerava la propria immagine. Sapeva bene quanto sgraziato e orrido fosse diventato il suo corpo. Camminare era per lui un’impresa quasi impossibile e si trascinava in modo sempre più disperato e goffo quando non addirittura costretto a ingiungere ai servi di trasportarlo, da una zona all’altra, per mezzo di una lettiga. Era per questo che aveva in odio Francesco Sforza, e tutti i maledetti capitani di ventura come lui. Perfino Niccolò Piccinino, che pure era uno sgorbio, talmente basso da sembrare un nano, aveva più forza e agilità del duca di Milano. Ormai si sentiva stanco, molle, privo di nerbo. Va ricordato però, che quell’uomo perseguitato dal destino, aveva saputo essere duca sin dal suo primo giorno. La natura non era stata generosa con lui, eppure non si era mai abbandonato ai lamenti e alle debolezze. Aveva saputo combattere contro nemici dalle forze superiori, contro Venezia, Firenze, il papa stesso, riuscendo però poi a portarli dalla sua parte, creando una lega che li conteneva e li poneva sotto la sua egida. Aveva compensato le debolezze con una mente lucida e tutta l’attenzione necessaria a primeggiare attraverso il calcolo e la politica. E aveva dato in sposa sua figlia a Francesco Sforza, il miglior partito possibile, affidando a lei la discendenza e la dinastia. Quale altro uomo ci sarebbe riuscito? Tutti pensavano fosse solo un uomo innamorato di se stesso al quale importava solo del proprio potere, senza capire però che se aveva fatto quel che aveva fatto era stato unicamente per salvare Milano dalle mire rapinose di Venezia, per metterla al riparo dall’avidità sabauda, per proteggerla dal desiderio dell’imperatore di farne nulla di più che una provincia del proprio dominio. Solo lui poteva sapere quanto duri erano stati quegli anni. Quanto sangue aveva sputato per arrivare fino a lì, quanto aveva dovuto sporcarsi le mani, quali luridi giochi era stato costretto ad accettare perché Milano potesse rimanere viscontea. I sudditi non se ne rendevano affatto conto, ed erano ingrati per definizione. Non sapevano che era leone fra i lupi, che gli altri ducati, le repubbliche, lo Stato della Chiesa tramavano contro di lui. Non era possibile giocare secondo le regole quando i nemici sono i primi a violarle. Nessuno si era mai preoccupato di quanto aveva dovuto perdere se stesso per salvare gli altri, ma era questo che doveva fare un duca, un sovrano, un uomo. Francesco Sforza anche in quel momento lo temeva, il papa era con lui ma non dava la sua alleanza per scontata, e lo stesso il Doge e Cosimo de Medici. Era attraverso la paura e il timore che riusciva ad incutere, se fino a quel momento tutti gli uomini e le donne di Milano potevano condurre una vita libera all’interno delle mura della città. Perfino il suo odio per Sforza non poteva giungere al punto di recare danno a sua figlia. Pur avendo costituito un’ alleanza contro Francesco Sforza, non voleva davvero che il capitano venisse ucciso. Nutriva anzi per lui quello strano sentimento che già gli aveva tormentato l’animo con il Carmagnola. Un misto di amicizia, invidia, affetto, gelosia, astio, una miscela dirompente che sapeva di non poter comprendere appieno. Sapeva che i suoi giorni stavano finendo e quelle onde di rabbia che lo divoravano quotidianamente, non erano altro che la cieca incapacità di accettare l’avvicinarsi della fine. Accogliere la vecchiaia, sorridere alle tante menomazioni che minavano giorno dopo giorno quel suo corpo così fragile, non era un affare di poco conto. Eppure si ripeteva che avrebbe ancora potuto farcela, che Milano dipendeva da lui, che sua moglie e sua figlia avevano bisogno di Filippo Maria Visconti, in un modo o nell’altro. Sapeva di raccontare a se stesso solo un cumulo di bugie ma almeno, così facendo, riusciva ad andare avanti e a non considerarsi del tutto inutile.

anzi, se ne stava li rinchiuso a escogitare di certo nuovi tradimenti e cospirazioni, disertando le nozze della figlia. Anche “l’idillio” di quel matrimonio non era destinato a durare a lungo per la giovane Bianca Maria. Poco tempo dopo infatti, tutti avevano voltato le spalle ai neo sposi. A cominciare da Filippo Maria che aveva stretto un’alleanza con Venezia, Firenze e il papa. Pur di andare contro il genero, Filippo Maria aveva accettato di far lega con l’odiata nemica di sempre, la Serenissima. Il papa da parte sua non era stato da meno. Non solo aveva scomunicato Francesco ma gli aveva tolto la condotta, preferendogli all’improvviso Niccolò Piccinino, al quale aveva spesato quattromila cavalieri e mille fanti per un anno di ferma, riconoscendogli uno stipendio di centomila fiorini come sovrapprezzo. Ma quello che più angustiava Bianca Maria era la sua incapacità di concepire un erede. Eppure le occasioni non erano mancate. Francesco era un uomo dai grandi appetiti, e le gioie del letto con lui non erano certo mancate. Tuttavia, Bianca nutriva il sospetto che egli frequentasse anche altre alcove. Non ne aveva la certezza, naturalmente, ma sarebbe stato fin troppo logico visto che prima delle nozze aveva già avuto cinque figli da Giovanna d’Acquapendente. Uno di loro, Tristano, era perfino più vecchio di lei. Intanto gli anni passavano e Filippo Maria si sentiva ormai un relitto; non poteva ignorare la realtà. Era addirittura arrivato ad ordinare che qualsiasi specchio o superficie riflettente venissero rimosse dalle stanze del castello, poiché non tollerava la propria immagine. Sapeva bene quanto sgraziato e orrido fosse diventato il suo corpo. Camminare era per lui un’impresa quasi impossibile e si trascinava in modo sempre più disperato e goffo quando non addirittura costretto a ingiungere ai servi di trasportarlo, da una zona all’altra, per mezzo di una lettiga. Era per questo che aveva in odio Francesco Sforza, e tutti i maledetti capitani di ventura come lui. Perfino Niccolò Piccinino, che pure era uno sgorbio, talmente basso da sembrare un nano, aveva più forza e agilità del duca di Milano. Ormai si sentiva stanco, molle, privo di nerbo. Va ricordato però, che quell’uomo perseguitato dal destino, aveva saputo essere duca sin dal suo primo giorno. La natura non era stata generosa con lui, eppure non si era mai abbandonato ai lamenti e alle debolezze. Aveva saputo combattere contro nemici dalle forze superiori, contro Venezia, Firenze, il papa stesso, riuscendo però poi a portarli dalla sua parte, creando una lega che li conteneva e li poneva sotto la sua egida. Aveva compensato le debolezze con una mente lucida e tutta l’attenzione necessaria a primeggiare attraverso il calcolo e la politica. E aveva dato in sposa sua figlia a Francesco Sforza, il miglior partito possibile, affidando a lei la discendenza e la dinastia. Quale altro uomo ci sarebbe riuscito? Tutti pensavano fosse solo un uomo innamorato di se stesso al quale importava solo del proprio potere, senza capire però che se aveva fatto quel che aveva fatto era stato unicamente per salvare Milano dalle mire rapinose di Venezia, per metterla al riparo dall’avidità sabauda, per proteggerla dal desiderio dell’imperatore di farne nulla di più che una provincia del proprio dominio. Solo lui poteva sapere quanto duri erano stati quegli anni. Quanto sangue aveva sputato per arrivare fino a lì, quanto aveva dovuto sporcarsi le mani, quali luridi giochi era stato costretto ad accettare perché Milano potesse rimanere viscontea. I sudditi non se ne rendevano affatto conto, ed erano ingrati per definizione. Non sapevano che era leone fra i lupi, che gli altri ducati, le repubbliche, lo Stato della Chiesa tramavano contro di lui. Non era possibile giocare secondo le regole quando i nemici sono i primi a violarle. Nessuno si era mai preoccupato di quanto aveva dovuto perdere se stesso per salvare gli altri, ma era questo che doveva fare un duca, un sovrano, un uomo. Francesco Sforza anche in quel momento lo temeva, il papa era con lui ma non dava la sua alleanza per scontata, e lo stesso il Doge e Cosimo de Medici. Era attraverso la paura e il timore che riusciva ad incutere, se fino a quel momento tutti gli uomini e le donne di Milano potevano condurre una vita libera all’interno delle mura della città. Perfino il suo odio per Sforza non poteva giungere al punto di recare danno a sua figlia. Pur avendo costituito un’ alleanza contro Francesco Sforza, non voleva davvero che il capitano venisse ucciso. Nutriva anzi per lui quello strano sentimento che già gli aveva tormentato l’animo con il Carmagnola. Un misto di amicizia, invidia, affetto, gelosia, astio, una miscela dirompente che sapeva di non poter comprendere appieno. Sapeva che i suoi giorni stavano finendo e quelle onde di rabbia che lo divoravano quotidianamente, non erano altro che la cieca incapacità di accettare l’avvicinarsi della fine. Accogliere la vecchiaia, sorridere alle tante menomazioni che minavano giorno dopo giorno quel suo corpo così fragile, non era un affare di poco conto. Eppure si ripeteva che avrebbe ancora potuto farcela, che Milano dipendeva da lui, che sua moglie e sua figlia avevano bisogno di Filippo Maria Visconti, in un modo o nell’altro. Sapeva di raccontare a se stesso solo un cumulo di bugie ma almeno, così facendo, riusciva ad andare avanti e a non considerarsi del tutto inutile.

Intanto il lungo assedio di Napoli era finito. Alfonso V d’Aragona era riuscito a penetrare in città e a farla sua, mentre Renato d’Angiò aveva ben pensato di darsi alla fuga, visto la drammatica piega che avevano preso gli eventi. Alfonso d’Aragona però aveva ordinato di risparmiare la popolazione dal sacco e dallo stupro. Dopo aver conquistato Castel Nuovo,

frantumandone la pietra con il piombo delle bombarde, Alfonso aveva immediatamente compreso come fosse per lui fondamentale dominare una città sconfitta ma non distrutta, vinta ma non umiliata; diede quindi un ordine preciso e irrevocabile: ogni forma di saccheggio e violenza ai danni della città e della popolazione partenopea doveva cessare immediatamente. C’era molto lavoro da fare, ma Napoli sarebbe tornata magnifica e piena di vita, una volta che fossero state ripristinate le mura e le difese messe a dura prova dal martellamento dell’artiglieria. Napoli da quel momento era aragonese, e Alfonso d’Aragona aveva piani straordinari per quella città. Ne avrebbe fatto la capitale del suo regno, il gioiello più bello della sua corona, una città la cui bellezza sarebbe stata seconda solo alla sua potenza commerciale.

frantumandone la pietra con il piombo delle bombarde, Alfonso aveva immediatamente compreso come fosse per lui fondamentale dominare una città sconfitta ma non distrutta, vinta ma non umiliata; diede quindi un ordine preciso e irrevocabile: ogni forma di saccheggio e violenza ai danni della città e della popolazione partenopea doveva cessare immediatamente. C’era molto lavoro da fare, ma Napoli sarebbe tornata magnifica e piena di vita, una volta che fossero state ripristinate le mura e le difese messe a dura prova dal martellamento dell’artiglieria. Napoli da quel momento era aragonese, e Alfonso d’Aragona aveva piani straordinari per quella città. Ne avrebbe fatto la capitale del suo regno, il gioiello più bello della sua corona, una città la cui bellezza sarebbe stata seconda solo alla sua potenza commerciale.

Rientrato a Roma dopo l’esilio fiorentino, durato nove lunghi anni, nel febbraio del 1447 Gabriele Condulmer (papa Eugenio IV) muore, circondato da cardinali che mormoravano preghiere. Tra questi vi era Prospero Colonna che in realtà non vedeva l’ora che il papa rendesse l’anima a Dio poiché in questo modo, dopo anni di conflitti e congiure, la sua famiglia poteva tirare un sospiro di sollievo. Quel maledetto papa veneziano era morto, e i Colonna avrebbero goduto di quella libertà che tanto gli era venuta a mancare. Nello stesso anno, qualche mese dopo, anche Filippo Maria Visconti passa a miglior vita lasciando Milano senza un signore. In punto di morte il duca chiese espressamente di essere girato su un fianco, così da fissare il muro, mostrando le spalle al continuo andirivieni di cortigiani, alti funzionari, nobildonne che facevano la spola da qualsiasi luogo del castello ai suoi appartamenti, al fine di ottenere da lui, anche nel momento della morte, un possibile appannaggio, una benedizione, un feudo. Era un modo sdegnoso per mostrare loro quanto poco contassero per lui. Ma adesso che cosa sarebbe accaduto alla città di Milano? Francesco Sforza avrebbe fatto qualsiasi cosa per impossessarsi del ducato, ma il suo rancore nei confronti di Filippo Maria non era certo la miglior garanzia possibile di successo, anche se Bianca Maria avrebbe potuto intercedere in suo favore. Proprio lei, madre di Galeazzo Maria, nato da poco, avrebbe avuto tutti i titoli per offrire ai milanesi quelle garanzie di successione tanto necessarie alla città. Ma Bianca Maria e il suo capitano di ventura non rappresentavano di certo il partito più forte o, per meglio dire, il più avvantaggiato nelle pretese al governo di Milano. Maria di Savoia, per esempio, rimasta per anni rinchiusa con poche dame nella torre del castello di Porta Giovia, aveva più di una ragione per accampare diritti, quindi era bene non sottovalutare il risentimento e la determinazione che avrebbero animato la duchessa.

Alle pretese delle dinastie italiane si aggiungevano però anche quelle dei sovrani stranieri. Da una parte i francesi, i quali impugnando il testamento di Gian Galeazzo Visconti,

Alle pretese delle dinastie italiane si aggiungevano però anche quelle dei sovrani stranieri. Da una parte i francesi, i quali impugnando il testamento di Gian Galeazzo Visconti,

sostenevano che in caso di estinzione per linea maschile della dinastia, si dovesse aprire la successione in favore degli eredi di Valentina Visconti, duchessa d’Orleans, figlia di Gian Galeazzo e Isabella di Valois. Dall’altra gli spagnoli, che appoggiavano la candidatura di Alfonso d’Aragona, il quale assicurava che il testamento di Filippo Maria Visconti fosse a lui favorevole. Infine, giuristi come Enea Silvio Piccolomini ritenevano che, in mancanza di legittimi eredi maschili, il ducato dovesse essere nuovamente annesso al Sacro Romano Impero e spettasse dunque a Federico III d’Asburgo.

sostenevano che in caso di estinzione per linea maschile della dinastia, si dovesse aprire la successione in favore degli eredi di Valentina Visconti, duchessa d’Orleans, figlia di Gian Galeazzo e Isabella di Valois. Dall’altra gli spagnoli, che appoggiavano la candidatura di Alfonso d’Aragona, il quale assicurava che il testamento di Filippo Maria Visconti fosse a lui favorevole. Infine, giuristi come Enea Silvio Piccolomini ritenevano che, in mancanza di legittimi eredi maschili, il ducato dovesse essere nuovamente annesso al Sacro Romano Impero e spettasse dunque a Federico III d’Asburgo.

Perfino nell’ultimo mese di calvario, con il ventre che pareva volergli esplodere e i dolori che lo tormentavano in modo insopportabile, Filippo Maria aveva ribadito, sputando sangue, che Francesco Sforza non avrebbe dovuto tornare a Milano da signore ma da semplice soldato. Quella maledetta gelosia sarebbe stata la rovina dei Visconti. Anche nel momento supremo della morte, Filippo Maria aveva identificato la propria fine con quella del ducato. Per questa ragione non aveva eletto chiaramente un proprio erede, cosa che avrebbe sciolto il nodo gordiano della successione, convinto che dopo di lui tutto sarebbe finito in rovina. E così fu! Ora migliaia di milanesi si preparavano ad assaltare il castello. Erano male organizzati, molti di loro impugnavano armi di fortuna ma avevano fame e rabbia, due dei migliori alleati possibili. Come abbiamo già detto Alfonso d’Aragona sosteneva di essere stato nominato legittimo successore al ducato di Milano nel testamento di Filippo Maria Visconti, ma a prescindere dall’attendibilità o meno di quelle pretese, era un fatto che i cittadini di Milano non potessero vedere di buon occhio un’occupazione da parte di un pugno di soldati aragonesi. Insomma il continuo voler gareggiare con la sorte di Filippo Maria Visconti, in un infinito doppio e triplo gioco, gli si era rivoltato contro, e quel ducato che in un primo tempo era riuscito a consolidare, ora era andato via disgregandosi insieme al suo corpo. La fama e la gloria di Filippo Maria si asciugava ora nella morte, ne diventava una pallida effige, una donna opalescente, una creatura che sbiadiva al passare delle ore, rivelandosi per quel che era: il debole riflesso di un sogno fulgente. D’altra parte quando il popolo si ribella è una massa ingovernabile, e la ribellione di Milano aveva fatto si che alla fine la città cadesse nelle mani di Francesco Sforza. Cosimo de’ Medici continuava ad essere il principale alleato, ed ora i due preparavano l’ennesimo conflitto contro Venezia la cui situazione era disperata. Da quando Costantinopoli era caduta nelle mani dell’impero ottomano, i traffici e le attività commerciali della Serenissima avevano subito danni economici d’infinita portata, penalizzando oltremodo le attività della famiglia Condulmer. Da sempre i Condulmer conducevano un florido commercio tessile che si era consolidato grazie alle rotte verso l’Egeo e Costantinopoli. Lì infatti, avevano sviluppato una fiorente attività mercantile che permetteva loro di approvvigionarsi delle sete più pregiate e care. In questo modo i Condulmer importavano a Venezia i tessuti serici e, attraverso un particolare e segreto procedimento, intessevano le sete più belle con filati d’oro e d’argento, realizzando manufatti unici e dalla bellezza mozzafiato, che andavano a ruba negli scintillanti palazzi delle famiglie patrizie. Ma ora Maometto II aveva conquistato Costantinopoli e minacciava di arrivare fino alle porte di Serbia e Albania.

Perfino nell’ultimo mese di calvario, con il ventre che pareva volergli esplodere e i dolori che lo tormentavano in modo insopportabile, Filippo Maria aveva ribadito, sputando sangue, che Francesco Sforza non avrebbe dovuto tornare a Milano da signore ma da semplice soldato. Quella maledetta gelosia sarebbe stata la rovina dei Visconti. Anche nel momento supremo della morte, Filippo Maria aveva identificato la propria fine con quella del ducato. Per questa ragione non aveva eletto chiaramente un proprio erede, cosa che avrebbe sciolto il nodo gordiano della successione, convinto che dopo di lui tutto sarebbe finito in rovina. E così fu! Ora migliaia di milanesi si preparavano ad assaltare il castello. Erano male organizzati, molti di loro impugnavano armi di fortuna ma avevano fame e rabbia, due dei migliori alleati possibili. Come abbiamo già detto Alfonso d’Aragona sosteneva di essere stato nominato legittimo successore al ducato di Milano nel testamento di Filippo Maria Visconti, ma a prescindere dall’attendibilità o meno di quelle pretese, era un fatto che i cittadini di Milano non potessero vedere di buon occhio un’occupazione da parte di un pugno di soldati aragonesi. Insomma il continuo voler gareggiare con la sorte di Filippo Maria Visconti, in un infinito doppio e triplo gioco, gli si era rivoltato contro, e quel ducato che in un primo tempo era riuscito a consolidare, ora era andato via disgregandosi insieme al suo corpo. La fama e la gloria di Filippo Maria si asciugava ora nella morte, ne diventava una pallida effige, una donna opalescente, una creatura che sbiadiva al passare delle ore, rivelandosi per quel che era: il debole riflesso di un sogno fulgente. D’altra parte quando il popolo si ribella è una massa ingovernabile, e la ribellione di Milano aveva fatto si che alla fine la città cadesse nelle mani di Francesco Sforza. Cosimo de’ Medici continuava ad essere il principale alleato, ed ora i due preparavano l’ennesimo conflitto contro Venezia la cui situazione era disperata. Da quando Costantinopoli era caduta nelle mani dell’impero ottomano, i traffici e le attività commerciali della Serenissima avevano subito danni economici d’infinita portata, penalizzando oltremodo le attività della famiglia Condulmer. Da sempre i Condulmer conducevano un florido commercio tessile che si era consolidato grazie alle rotte verso l’Egeo e Costantinopoli. Lì infatti, avevano sviluppato una fiorente attività mercantile che permetteva loro di approvvigionarsi delle sete più pregiate e care. In questo modo i Condulmer importavano a Venezia i tessuti serici e, attraverso un particolare e segreto procedimento, intessevano le sete più belle con filati d’oro e d’argento, realizzando manufatti unici e dalla bellezza mozzafiato, che andavano a ruba negli scintillanti palazzi delle famiglie patrizie. Ma ora Maometto II aveva conquistato Costantinopoli e minacciava di arrivare fino alle porte di Serbia e Albania.

Non era necessario essere fini strateghi per comprendere cosa sarebbe potuto accadere di lì a qualche anno. Senza contare che l’eterna guerra con Milano indeboliva ogni giorno di più la Repubblica, che ora rischiava di essere accerchiata: a occidente, Francesco Sforza duca di Milano resisteva e lanciava una controffensiva sull’Adda; a oriente, il sultano aveva mire espansionistiche sui Balcani. Milano, impegnata com’era a sopravvivere agli attacchi veneziani, alla peste, alla guerra fra le bande criminali che ancora la infestavano come sciami d’insetti, non aveva ancora la consapevolezza di quello che stava per accadere. Costantinopoli era caduta mentre in Italia duchi e dogi si affrontavano in battaglia per un borgo o un fiume in più, mentre le schiere di Maometto II, più numerose delle stelle in cielo, con la loro avanzata minacciavano di coprire di cadaveri i campi, di radere al suolo foreste, e di uccidere tutto ciò che li circondava. Il nuovo papa eletto, Enea Silvio Piccolomini, aveva chiesto aiuto per reprimere l’avanzata degli “infedeli”,

Non era necessario essere fini strateghi per comprendere cosa sarebbe potuto accadere di lì a qualche anno. Senza contare che l’eterna guerra con Milano indeboliva ogni giorno di più la Repubblica, che ora rischiava di essere accerchiata: a occidente, Francesco Sforza duca di Milano resisteva e lanciava una controffensiva sull’Adda; a oriente, il sultano aveva mire espansionistiche sui Balcani. Milano, impegnata com’era a sopravvivere agli attacchi veneziani, alla peste, alla guerra fra le bande criminali che ancora la infestavano come sciami d’insetti, non aveva ancora la consapevolezza di quello che stava per accadere. Costantinopoli era caduta mentre in Italia duchi e dogi si affrontavano in battaglia per un borgo o un fiume in più, mentre le schiere di Maometto II, più numerose delle stelle in cielo, con la loro avanzata minacciavano di coprire di cadaveri i campi, di radere al suolo foreste, e di uccidere tutto ciò che li circondava. Il nuovo papa eletto, Enea Silvio Piccolomini, aveva chiesto aiuto per reprimere l’avanzata degli “infedeli”,

ma l’unico ad aver risposto alla sua chiamata contro i turchi fu Vlad Dracula di Valacchia.

ma l’unico ad aver risposto alla sua chiamata contro i turchi fu Vlad Dracula di Valacchia.

Maometto II il Conquistatore era terrorizzato da quest’uomo che gli aveva già inflitto terrificanti perdite durante un attacco notturno. Nonostante tutto però, pare che Vlad Dracula in quell’occasione abbia avuto sfortuna poiché durante quel raid aveva cercato la tenda del sultano per ucciderlo ma quest’ultimo, per salvarsi la vita, aveva fatto erigere nel campo almeno dieci tende simili alla sua così da indurre in errore l’eventuale aggressore. Dracula aveva devastato un terzo del campo con ferro e fuoco, ma il mattino dopo Maometto II era ancora vivo.

Maometto II il Conquistatore era terrorizzato da quest’uomo che gli aveva già inflitto terrificanti perdite durante un attacco notturno. Nonostante tutto però, pare che Vlad Dracula in quell’occasione abbia avuto sfortuna poiché durante quel raid aveva cercato la tenda del sultano per ucciderlo ma quest’ultimo, per salvarsi la vita, aveva fatto erigere nel campo almeno dieci tende simili alla sua così da indurre in errore l’eventuale aggressore. Dracula aveva devastato un terzo del campo con ferro e fuoco, ma il mattino dopo Maometto II era ancora vivo.

Tuttavia, Maometto II era rimasto profondamente colpito dalla violenza dell’attacco, ed in seguito, muovendo verso Targoviste, la capitale della Valacchia dove Vlad aveva la propria reggia, fu accolto da una foresta di uomini impalati (oltre ventimila). Successivamente il voivoda di Valacchia e Transilvania avvelenò i pozzi e mandò contro gli ottomani un esercito di appestati, diffondendo il morbo fra le file del sultano, e fu allora che Maometto II capì che non poteva conquistare la terra di un uomo che arrivava a fare quello per difendere il proprio popolo, e così rinunciò, lasciando la guerra nelle mani del suo concubino Radu il bello,

Tuttavia, Maometto II era rimasto profondamente colpito dalla violenza dell’attacco, ed in seguito, muovendo verso Targoviste, la capitale della Valacchia dove Vlad aveva la propria reggia, fu accolto da una foresta di uomini impalati (oltre ventimila). Successivamente il voivoda di Valacchia e Transilvania avvelenò i pozzi e mandò contro gli ottomani un esercito di appestati, diffondendo il morbo fra le file del sultano, e fu allora che Maometto II capì che non poteva conquistare la terra di un uomo che arrivava a fare quello per difendere il proprio popolo, e così rinunciò, lasciando la guerra nelle mani del suo concubino Radu il bello,

fratello di Vlad, già nelle mani di Maometto II poiché ogni anno il voivoda di Valacchia e Transilvania doveva consegnare a titolo di tributo al sultano mille bambini di quelle terre, che venivano strappati alle famiglie e cresciuti per entrare poi nelle schiere del corpo di fanteria dell’esercito ottomano, i giannizzeri.

fratello di Vlad, già nelle mani di Maometto II poiché ogni anno il voivoda di Valacchia e Transilvania doveva consegnare a titolo di tributo al sultano mille bambini di quelle terre, che venivano strappati alle famiglie e cresciuti per entrare poi nelle schiere del corpo di fanteria dell’esercito ottomano, i giannizzeri.

Vlad e Radu furono due di quei bambini. Vennero imprigionati nella fortezza di Egrigoz e lì cresciuti fra torture e privazioni. Al termine di questa terrificante educazione militare, i due bambini divennero profondamente diversi: il primo, Vlad, maturò un odio radicale nei confronti degli ottomani; il secondo Radu, diventò il concubino di Maometto II.

Vlad e Radu furono due di quei bambini. Vennero imprigionati nella fortezza di Egrigoz e lì cresciuti fra torture e privazioni. Al termine di questa terrificante educazione militare, i due bambini divennero profondamente diversi: il primo, Vlad, maturò un odio radicale nei confronti degli ottomani; il secondo Radu, diventò il concubino di Maometto II.

Nel 1466 Francesco Sforza si ammala; una gamba si gonfia in modo impressionante assumendo le dimensioni di un prosciutto e acquisendo il color del vino, fino a quando umori liquidi ne cominceranno a fuoriuscire apparentemente senza sosta. La malattia non gli dava tregua e la debolezza fisica era sconcertante. Non solo Francesco era costretto a letto, a causa della sofferenza atroce, ma l’umiliazione e la depressione che ne derivarono lo ferirono ancor di più e sembravano renderlo del tutto incapace di far fronte a quella situazione. La cosa che più abbatteva Francesco era lo scoprirsi improvvisamente menomato, vecchio e inerme. Per un guerriero come lui non c’era condizione peggiore, senza contare che quella inattività forzata lo deprimeva anche per via del fatto che gli ricordava Filippo Maria Visconti. Da li a poco, Francesco Sforza muore lasciando il ducato di Milano sotto la guida del figlio Galeazzo Maria,

che purtroppo era di tutt’altra pasta rispetto a suo padre, dimostrando fin da subito la sua avventatezza combinandola con arroganza e maleducazione. D’altronde era sempre il nipote di Filippo Maria Visconti, un uomo che aveva fatto della follia la propria compagna di vita, e qualcosa del nonno, evidentemente, doveva essere rimasto nel nipote. Nel frattempo Venezia continuava ad essere ambigua come sempre, sembrava quasi che gli uomini della Serenissima facessero di tutto per alterare gli equilibri politici dell’Italia. Era quindi una realtà sulla quale era meglio non fare affidamento. Firenze era governata invece da Piero de Medici,

che purtroppo era di tutt’altra pasta rispetto a suo padre, dimostrando fin da subito la sua avventatezza combinandola con arroganza e maleducazione. D’altronde era sempre il nipote di Filippo Maria Visconti, un uomo che aveva fatto della follia la propria compagna di vita, e qualcosa del nonno, evidentemente, doveva essere rimasto nel nipote. Nel frattempo Venezia continuava ad essere ambigua come sempre, sembrava quasi che gli uomini della Serenissima facessero di tutto per alterare gli equilibri politici dell’Italia. Era quindi una realtà sulla quale era meglio non fare affidamento. Firenze era governata invece da Piero de Medici,

un uomo d’ingegno ma poco aduso alle questioni militari e molto malato, al quale succederà suo figlio Lorenzo,

un uomo d’ingegno ma poco aduso alle questioni militari e molto malato, al quale succederà suo figlio Lorenzo,

che si rivelerà un ottimo politico e stratega ma che per il momento era ancora troppo giovane. Il papa invece era veneziano, e dunque non è il caso di aggiungere altro. Era chiaro che a quel punto il duca di Milano sarebbe stato posto sotto attacco e che per come si comportasse non poteva trovare molti alleati. Ma questa era una sua grave mancanza; l’aggressività nei suoi confronti era figlia degli errori da lui commessi. Non vi era luogo in città in cui i milanesi non si dichiaravano delusi della condotta del duca: le troppe feste, le campagne militari fallite, gli sprechi, l’esercizio esclusivo e assoluto del potere, le tasse, i continui e costosi regali alle sue innumerevoli amanti. E lo stesso accadeva fra i nobili. Un duca odiato era un duca che perdeva l’affetto del proprio popolo, che veniva abbandonato dai suoi sudditi, era un duca che rischiava di essere rovesciato. Galeazzo Maria invece, era convinto di essere un duca temuto: per il suo valore, la sua bellezza, il suo carisma. Ma questo poteva essere addirittura peggio, perché un duca odiato e temuto, prima o poi, finiva vittima dei sentimenti che ispirava. E così fu! Il 26 dicembre 1476, poco prima che compisse i 33 anni, Galeazzo Maria fu ucciso sulla soglia della chiesa di Santo Stefano,

che si rivelerà un ottimo politico e stratega ma che per il momento era ancora troppo giovane. Il papa invece era veneziano, e dunque non è il caso di aggiungere altro. Era chiaro che a quel punto il duca di Milano sarebbe stato posto sotto attacco e che per come si comportasse non poteva trovare molti alleati. Ma questa era una sua grave mancanza; l’aggressività nei suoi confronti era figlia degli errori da lui commessi. Non vi era luogo in città in cui i milanesi non si dichiaravano delusi della condotta del duca: le troppe feste, le campagne militari fallite, gli sprechi, l’esercizio esclusivo e assoluto del potere, le tasse, i continui e costosi regali alle sue innumerevoli amanti. E lo stesso accadeva fra i nobili. Un duca odiato era un duca che perdeva l’affetto del proprio popolo, che veniva abbandonato dai suoi sudditi, era un duca che rischiava di essere rovesciato. Galeazzo Maria invece, era convinto di essere un duca temuto: per il suo valore, la sua bellezza, il suo carisma. Ma questo poteva essere addirittura peggio, perché un duca odiato e temuto, prima o poi, finiva vittima dei sentimenti che ispirava. E così fu! Il 26 dicembre 1476, poco prima che compisse i 33 anni, Galeazzo Maria fu ucciso sulla soglia della chiesa di Santo Stefano,

pugnalato a morte da Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati e Carlo Visconti.

pugnalato a morte da Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati e Carlo Visconti.

Da quel momento Milano era destinata a sprofondare.

Da quel momento Milano era destinata a sprofondare.

Se vi piacciono i nostri post e volete continuare a seguirci rimanendo aggiornati su tutti i nostri curiosi argomenti, iscrivetevi alla newsletter.

Foto stemma Visconti-Sforza di Heralder, Eagle by Sodacan sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Foto stemma Condulmer di Massimop sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Foto stemma Estensi di MostEpic sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Foto stemma Medici di Heralder sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Foto stemma Colonna di Sanngreal sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Foto stemma Borgia di MostEpic sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Foto stemma Aragonesi di Heralder sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Foto castello di Binasco di Andrea Albini sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Foto Renato d’Angiò sotto licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Foto Castel Nuovo di Richard Nevell sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Foto Castello Sforzesco di Jakub Hałun sotto licenza GNU Free Documentation